2025年9月19日金曜日

2023年12月29日金曜日

iPhoneを「らくらくホン」にする

iOS17の機能で「アシスティブアクセス」というものがあり、これを利用するとiPhoneのインターフェースを通常のものから機能限定した「簡単アクセス」風に変更できるようになっています。

どうしてもパソコンやスマホなどは操作が理解できないという方もいる中で、その利用頻度は必須レベルに多いので、こういう機能があるのは当然となるでしょうね。

Androidスマホの場合はインターフェースのカスタマイズは比較的柔軟に行えるので、iPhoneでようやく出来るようになったのは遅過ぎるようにも思いますが。

アプリアイコンが大きく、表示制限を行えるだけでなく、Apple製のアプリの場合は機能も限定化でき、例えば通話であれば連絡先の限定を行えたり、カメラアプリも機能限定させたりする事が可能で、子供用にも使えるかと思います。

機能を最低限にして、デジタルデトックスというのもいいかも知れませんね。

2023年11月19日日曜日

VLCをiOSで使う

昨年からiPhoneユーザーになったのですが、音楽プレイヤーとして使う際に、今はサブスクリプションでストリーミング再生という形式が当たり前になっているせいか、iPod時代からのサウンドファイルの利用がなかなか面倒な感じになって来ているように思います。

iPhoneとWindowsだとiTunesが利用可能なのでPCを母艦としてiPodと同じくケーブル接続して転送という事になるのですが、このiTunesがどういう事か妙に動作、特に起動に関して不安定で、起動時間がどんどん遅くなるのです。(これは私の仕様環境の問題もあるのかも知れませんが)

また、何度かPCを変更する度にiTunesのインストール、サウンドファイルの読み込みを繰り返しているうちに、iTunesによる楽曲のフォルダ分類が変わってファイルが管理しづらくなったり、結構混沌とした状態になっております。

iPod Touchを愛用していた時は同一の無線LAN上であれば自動でiTunesへの楽曲追加をデバイス同士で同期してくれる機能があったのですが、どうもそのような設定項目が同じようにあるのに、自動同期が行われないのも困りました。

Android系の端末であればUSBで接続した端末に直接フォルダごとファイルをコピーすれば音楽アプリで自動的に認識してくれる手軽さがあったのですが、セキュリティ面ガチガチのiOSはそういう事は出来ません。

で、何か良い方法はないものかと探してみると、VLCのiOS版でネットワーク共有が可能ではないですか!

早速使ってみました。

2018年7月2日月曜日

Spotify始めてみました

関西の梅雨は明けているんでしたっけ?

今週は台風が来そうですのでその後でしょうかね?

7月のスケージュールを既に公開しております。

特に6月と大きく変わったところはありませんが、遅い時間の対応が火曜日のみ不可となりますのでご了承ください。

受講された方が最近メジャーになりつつある音楽ストリーミングアプリの使い方に関してご質問されたので、Spotifyを試しに始めてみました。

基本は定額料金での音楽聞き放題なのですが、Spotifyは広告モデルの無料サービスもあるので体験には持って来いですね。

ストリーミングとは音声ファイルをダウンロードしてデバイスに保存するのではなく、サーバーから常に音声ファイルを必要分ダウンロードしてはその都度削除し、デバイス内に音声ファイルを残さないようにする昔からある再生手法です。

イメージ的にはラジオが近い感じでしょうか?

何が異なるかというと、聞きたい曲やアーティスト、または気分などで「プレイリスト」という楽曲のリストを自動的に準備してくれたりする機能があるのです。

Spotifyでは最初に好きなアーティストをフォローするところから始まります。

登録が終わると選択したアーティストを基にしたプレイリストが作られ、自身の選択はもちろん、関連するだろうアーティストを自動的にピックアップして再生リストを作ってくれます。

音楽との出会いは私の世代だと、レンタルCDや雑誌、ラジオのオンエアとかになるのですが、今はこのような形で膨大な楽曲と出会う事が出来るというのはなんともうらやましい感じです。

2018年6月16日土曜日

Adobe Illustrator Draw

・Adobe Illustrator Draw

・iOS

・Android

それが、「Illustrator Draw」です。

Illustrator DrawはオリジナルのIllustratorのブラシ機能に特化したようなアプリで、どちらかというと、お絵描きアプリという感じです。

ですが、描画を同じベジエ曲線をベースにしたドロー系ツールですので、描画した線をレイヤーの機能を用いて劣化なく変形したり、長押しで色の変更や塗りつぶしを行ったり、特定の線だけを消しゴムで削除したりなど独特の操作が行えます。

また、描画したアートワークをクラウド経由でIllustratorCCへダイレクト送信してIllustratorの機能を用いて編集する事も可能です。

デザイン用とはちょっと言い難いかも知れませんが、グラフィックツールとしては面白いアプリだと思います。

2016年11月27日日曜日

HootSuite

SNSをスマートフォンやタブレットで使う時にブラウザではなく専用のアプリを使用する方は多いと思います。

特にTwitterクライアントアプリは非常に多く、それぞれに特徴的な機能が備わっています。

私が長年愛用しているのは、「HootSuite」というアプリで、元々はブラウザ用のWebアプリとして開発されていたものです。

最大の特徴は、TwitterだけでなくFaceBookなどの複数のSNSにネイティブまたは追加機能で対応しており、ダッシュボードと呼ばれるタイムライン表示でまとめて閲覧できるというところ。

また、ダッシュボードに表示するタイムラインは通常のストリームだけでなくリプライなどそれぞれのSNSが表示する様々なタイムラインを選べるので、Twitterで言えばリストにまとめたユーザーのツイートのみを表示したり、FaceBookの画像投稿のみ表示するなど、先ず優先的にチェックしたいものだけを並べる事ができます。

複数のSNSが扱えるので投稿も複数のSNSにまたがって同じ内容をアップできます。(ただ、文字数は一番少ないSNSに合わせる事になります)

予約投稿機能などもあり、更には自動的に投稿を多く閲覧してもらえる時間を選んで予約投稿する機能などもあり、個人での使用だけでなく、広報用にも活用できるものになっています。

私の場合は個人と教室のTwitterアカウントとFacebookアカウントを登録して使用しております。

サーバー側で様々な機能を可能にするので、SNS以外にHootSuiteのアカウントを必要としますが、取得しておけばスマートフォン・タブレット・PC・Macと複数環境で使用できるので便利です。

2016年11月25日金曜日

Docs To Go

・Docs To Go

スマートフォンやタブレットPCなどを使っていてメールなどにOfficeのファイルが添付されていて、その展開に困った事はないでしょうか?

多くの場合はGoogleのDocsアプリやMicrosoft純正のOffice Mobileなどを使う事になるのでしょうけど、しょっちゅう使うものであればまだしも、アプリサイズがとにかく大きいのですね。

特にスマートフォンだとストレージ容量が少ない場合もあって非常に困った存在になるかと思います。

それで、個人的には古くからあるアプリですが「Docs To Go」を使っています。

このアプリ、以前はよくスマートフォンのプリインストールアプリになっていて、削除できなくて嫌われていたのですが、現行バージョンだと、簡単ながらOfficeファイルの作成も出来るし、もちろん編集なども可能、閲覧も問題無しというものになっておりました。

アプリサイズも決して小さくはないですが、大きくて困るという程でもありませんので、タブレットとスマートフォンにインストールしてあります。

高機能なOffice Suiteを必要とする方には向きませんが、出先の簡単な作業であれば問題ないのではないでしょうか?(本当にOfficeをモバイルでする必要にある人ならSurfaceとかのWindowsタブレットを使うでしょうしね)

2016年11月18日金曜日

簡単に言うと「写真投稿SNS」。スマートフォンで撮影した写真画像にインスタントカメラ的なローファイフィルタをかけて投稿・共有出来るソーシャルネットワークです。

現在はFaceBookの傘下にありますが、基本コンセプトは一貫して変わっていないようで、個人的にもSNSの中では安心して楽しめるサービスです。

特に何が変わっていないのかというと、画像のアップロードにPCを使う事が出来ないという点。

これは、あくまでも個人が撮影したものを公開するという意味での縛りとなっていて、誰かが撮影した画像を無断転載したりSNSに見られる過度のマーケティングを避ける意味で非常に大きな意味を持っています。(もちろん全く迷惑な行為が無いという訳ではありませんが)

ですので、Windows版アプリのレビューにあるパソコンへのアプリインストールで画像アップロードが出来ないからダメというのは浅はかなクレームになります。(先行するWebアプリ版でも画像アップは出来ません)

後、基本的に自身で写真を撮影して共有するというのは文章を用いるよりも可視・不可視を合わせても「情報量」が多く、比較的相手を肯定的に見る事が出来て波風が余り立たない印象もあります。

TwitterやFaceBookと比較しても「穏やかな」SNSの様相で、Youtubeやニコ生のように視聴者をこぞって死に物狂いになるような感じも余りない気がします。

ただ、やはり画像情報を用いたプロモーションが出来るという事で企業の利用も増えており、 FaceBookの影響もあるのかマーケティング機能の強化が進みつつあります。

ですが、前述の通り基本コンセプトを崩していないので、あまり目障りに感じる事は少ないでしょう。

あまり肩肘を張らず、いい写真には素直に評価をあげつつ、上手い下手は別で自分の写真をアップして楽しむという面白いWebサービスだと思います。

2015年9月29日火曜日

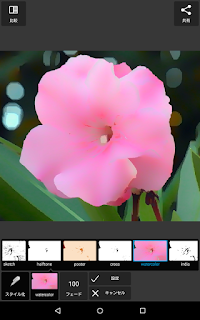

Pixlr Mobile

【Pixlr Mobile】

Pixlrはかなり多彩な機能を持ったレタッチツールで、機能的に言えばPhotoshop ExpressやSnapseedよりも高性能といえるかも知れません。

ただ、モバイルアプリは高機能だから良いという訳ではないので、自分なりの使い方をそこから見つけるのが重要になるかと思います。

今回は今までやって来たレタッチを同じくやった上で、併せて独自機能も紹介します。

・起動画面

Pixirの起動画面も至ってシンプルです。「カメラ」はスマートフォンのカメラで撮影しながら編集を行う場合。

「写真」は撮影後の写真ギャラリーや各種クラウドサービスから画像を選んで編集を行う場合。

「コラージュ」は複数の画像をまとめた「コラージュ画像」を作る場合。

「新規」の部分にはデバイス本体の保存された最新の画像が表示されています。

今回もAndroid版をタブレットで操作しながら作業をしてみます。

先ずは「写真」を選んでギャラリーから画像を選んで開きます。

Pixirも至ってシンプルなインターフェース配置になっていますね。

画面上部にはメニューが有りますが、ヘルプ機能が基本なのであまり使わないでしょう。

「閉じる」は画像を閉じる。「完了」は作業を完了して画像を保存・共有できます。

では色調補正を行っていきます。

・画像補正

「調整」のパネルをタップすると、これだけの補正機能のパネルが表示されます。実は最初に表示されているパネルは単なる入り口で、この多数の機能を使い分けながら作業を行うのです。

今回も先ずは自動補正機能を確認してみます。

画像の自動補正は「自動修正」と「自動コントラスト」に分かれています。

「自動修正」は画像の見た目を自動的に修正してくれます。

「自動コントラスト」は明暗差を自動的に最適化してくれます。

この辺りは今までのツールにも有りましたので、手軽に手早く作業したい方にはいいでしょう。

因みにNewのタスキが付いているのは新たに追加された新機能、またはその項目内に新たな機能が追加された場合に付くようです。

では、細かく補正作業をして行きましょう。

・明るさとコントラスト

Pixlrでは画像の明るさとコントラストを調整する機能が一緒になって「コントラスト」というパネルになっています。「コントラスト」パネルをタップ後、表示された「明度」か「コントラスト」のパネルをタップするとスライダが表示されますのでドラッグして設定しましょう。

今回もやや明るさをアンダーに、コントラストをやや高めにしました。

パネルや画面上部に数値が出ますので操作しやすいと思います。

設定が決まったらこの設定で良いなら「設定」をキャンセルするなら「キャンセル」をタップします。

この一連の操作はPixlr共通のものです。

・カラー調整

では、色味を調整しましょう。「カラー」のパネルをタップすると「色相」「彩度」「輝度」の3つの項目が選べるようになります。

色彩の勉強をされた方は分かると思いますが、これはいわゆる「マンセル表色系」の「色の三要素」になります。それぞれは以下の様な意味を持ちます。

- 色相:色の種類

- 彩度:色の鮮やかさ

- 輝度:色の明るさ(明度とも)

マンセル表色系はこの3つの要素を調整する事で様々な色を創りだすという理論です。

先ず、今回は注目色の花のピンクをやや赤みを強くするために色相を+10しました。

花だけでなく全体が変更の影響を受けますが、同じだけ色味がズレていますのであまり気にならないかと思います。

次は彩度を調整します。

「カラー」の「彩度」は単純に鮮やかさの増減を行います。

ですので、彩度を-100にすると完全に色味がなくなります。

今回はこちらを使わずに色相だけ設定しておいて、もう一つの彩度調整「自然な彩度」を使います。

・自然な彩度

「カラー」の彩度よりも仕上がりが綺麗ですので、こちらを使うと良いでしょう。

これでほぼ色調補正が終わりました、意外にたくさんの機能がある割には基本的な調整が上手くまとめられているので使い勝手はいいです。

・切り抜き

ではトリミングを行って構図を調整します。トリミングには「切り抜き」のパネルを用います。

操作法はほとんどのアプリ共通の構図をドラッグで整える形です。

また、あらかじめ準備された構図を使う事も出来ます。

・シャープ

画像の先鋭化を行う「シャープ」もチョット独特です。Photoshopのフィルタの「アンシャープマスク」に近い感じでしょうか。

項目に「量」と「半径」が有ります。

試しにシャープの「量」を100にしてみると、確かにクッキリとするのですが、今までのアプリのように画像が荒れてしまう事がありません。

続いて「半径」の数値を上げるとドンドン強いシャープがかかって行くのが分かります。

つまり、このシャープの半径が大きくなればシャープの適応される範囲がドンドン広がり、小さくすると狭くなるという風になっています。(Photoshopのアンシャープマスクの逆ですね)

今回は若干のシャープネスでいいので量も半径も少なめに調整しました。

このような細かな指定が出来るのです。

・各種メニュー

ここまで作業を進めると、画面上部にパネルが増えている事に気づくと思います。- 「比較」はタップしている間、加工前の状態を確認できます。

- 「元に戻す」は作業をキャンセルして一つ前の状態に戻せます。

- 「やり直し」はキャンセルした作業を再適応する時に使います。

- 「閉じる」はファイルを閉じます。その際に保存するかどうかを聞いてきます。

- 「完了」は作業を完了しデータを保存または共有する際に使います。

今回は完了を選んでみます。

この様に共有・保存の画面がでますので、目的のボタンをタップします。

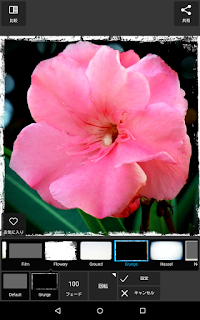

・オーバーレイ

以前やりました「周辺減光」風の効果は「オーバーレイ」から選びます。今回は「デフォルト」のセットの中から「ヴィネット」を選びます。

オーバーレイ機能の面白いところは適応後、スライダで掛かり具合の調整が行える点です。

これにより自然な形での合成画像を作る事が出来ます。

・エフェクト/枠線/タイプ/ステッカー

他にも色々な機能が有りますので見ていきましょう。画像に特殊効果を加える「エフェクト機能」も満載です。

かなりの数が用意されています。

枠線を使うと画像に様々な枠を付けることが出来ます。

エフェクトと合わせて使うと効果的でしょう。

Pixlrは文字入力が出来ます。

タイプを選択するとフォントや色を指定して文字入力ができます。

意外に今まで無かった機能ですね。

また、ステッカーを用いてデコレーションすることが出来ます。

これも色々な種類が用意されていますので面白いでしょう。

ステッカーは貼り付けた後に大きさや向きの変更がドラッグやピンチでできるようになっています。

・コラージュ

個人的に気に入っている機能を最後にご紹介します。起動画面の「コラージュ」を選択する事で複数画像を一枚にコラージュしてまとめる事が出来るのです。

先ずコラージュする複数の画像を選択します。

選択する枚数で自動的にレイアウトが決まります。

4枚でしたので単純な4分割画面でコラージュされました。

この状態で画像をドラッグすると位置の変更が可能です。

レイアウトにはバリエーションが有ります。

4枚の画像でも幾つかのレイアウトが用意されていますので、強調したい内容に合わせて使い分けましょう。

他には背景色の変更が可能。

枠線の幅を変更。

枠のエッジ形状の変更。

縦横の比率の変更などが可能です。

枚数や使用目的に合わせて設定して下さい。

コラージュの場合は保存・共有する画像のサイズがかなり大きなものになります。

適切なサイズを選択して使いましょう。

この他、調整機能の部分でもまだ紹介していない機能がたくさんあります。

本当に多機能で細かなフォトレタッチを行いたいという方は是非マスターすると良いアプリだと思います。

2015年9月26日土曜日

Pixlrシリーズ

【Autodesk Pixlr】

かなり多機能なので細かな解説は次回にしようと思いますが、今日は大まかな説明を。

「Pixlr」は主に4つの形態・バリエーションで展開しています。

- Pixlr Editer:Adobe Photoshopのようにレタッチや合成の出来るWebアプリケーション

- Pixlr Express:簡単な操作で画像加工が出来る「Photoshop Express」のようなWebアプリケーション

- Pixlr Mobile:iOS/Android/Windows8用のフォトレタッチアプリ

- Pixlr Desktop:Pixlrのデスクトップアプリケーション版