ちなみに...

Scratchは来月予定している「スクラッチ「かんたん」プログラミング体験講座」でまた別の内容でレクチャーする予定です。

是非ご参加下さい。申込お待ちしております。

相談会で同時に豆本の展示・製作体験しております妻の人もScratch2.0を最近触っておりまして、ブログでも紹介しております。

・手芸カフェのこびとさん

初めてのプログラム経験について書いていますので、ぜひご覧ください。

*今までのまとめはこちら。

・ 衝突を判定させる(2)

衝突の判定を応用して、キャラクタが物を取るという動作をさせてみましょう。

まず、画面上にバナナの絵をスプライトとして配置します。

次の画像のように少し離して横に並べてください。

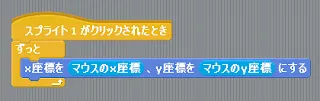

スプライト1 に先程の衝突判定と同じ内容のプログラムを組み立てます。

「もし~なら」の結果として「~と言う」を挿入します。

空欄に「いただきます」と入力します。すると、キャラクタがバナナに触れたとき、「いただきます」と噴出しで話します。

この状態だと、台詞を表示するものの、バナナは画面上にそのまま残っています。

バナナを取ったという動作の為には、バナナに触れた後、バナナが画面から無くなると良いので、さらにバナナを消すプログラムを組み立てます。

今回は「プログラムが動作しているときにキャラクタがバナナに触れたら、バナナ(スプライト2)を画面上から消す」という方法でやってみましょう。

プログラム全体が動作している時に動くプログラムなので、スプライト2 に「旗がクリックされたとき」のブロックを置き、「見た目」の項目から「表示する」のブロックを探して配置します。

これで、プログラムを起動すると必ずバナナが画面に表示されるようになります。ただ、現在は消していませんので、見た目には変化はありません。

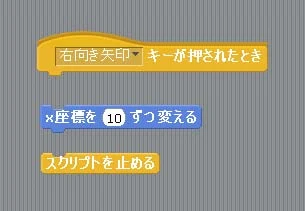

では、ここにバナナが消える条件を配置してみましょう。

「もし~なら、ずっと」というブロックを探して、下の図のように配置してみてください。

これは、ある条件を満たした場合、プログラムが終わるまでずっと命令を継続するというブロックです。

では、条件と命令を追加してみましょう。

これで、キャラクタがバナナに触れると「いただきます」といって、バナナを取るというプログラムが出来ました。