ちょっとコンピュータとかとは離れたお話を。

この画像は「カトマンドゥ通信」という冊子の表紙です。

・カトマンドゥ通信

大学卒業後、研究生として研究室に在籍していた時に、同じく研究生として入室されたラジャさんというネパールの方が20年もの間、発行し続けているネパールの文化などを取り上げている冊子です。

ラジャさんとは大学から離れてからはあまりお会いする事もなくなりましたが、最近だとそれでも5年ほど前ですね、京都から奈良に戻ってきた頃に再会いたしました。

その前から氏のこの活動は良く知っておりましたが、NPOを設立し、本格的に異文化交流活動を関西において行われているのには、そのバイタリティというか、真剣さに驚かされたのを覚えています。

その氏の活動の一つであるこの冊子が数週間前に届いたのですが、100号に到達したそうです。

毎号毎号、大阪で氏が編集し、ネパールで発行、航空郵便で届けられるというこのサイクルを100回も続けて来たのは努力の賜物といえるでしょう。

この場を持っておめでとうございますと申し上げたいと思います。

100号を読みながら、氏の活動の源とも思える言葉「違いは面白い」が、最近非常に深く刺さります。

国が違えば文化も大きく違う訳で、そのズレが面白い。

別に国という大げさなものでなくとも、個人個人がぜんぜん違う事を考えていたりする事が結構面白かったり。そういう事は結構あるように思います。

例えば、私は職業訓練でWebデザインを教えていたりするのですが、課題制作の発表などで、私が与えたテーマを各自で咀嚼して作品に仕上げ、それを発表する際に、一人一人が全く異なる視点でものを考え、作るのは何度その場を体験しても面白いものがあります。

さて、是非ご興味のある方はご購読されると良いかと思います。

ネパールから届けられる「風」が何かを見せるかも知れません。

2014年9月15日月曜日

2014年9月13日土曜日

教室の様子

先日、某教室のPR用写真を撮影した事もあり、ウチもちゃんとした教室の写真をホームページとかに掲載する必要があるなと思って、現在の教室の様子を、若干盛り気味で撮影してみました。

一眼レフを持って行こうかとも思っていたのですが、使い慣れているRICOH CX5で。

以下がその写真です。

これらを加工して、少しずつ教室のホームページを更新していきます。

ご期待ください。

一眼レフを持って行こうかとも思っていたのですが、使い慣れているRICOH CX5で。

以下がその写真です。

教室の主な機材です。

GATEWAYのノートPCを使っております。

GATEWAYのノートブックのアップ。

最初にインストールされているアプリケーションが少なめで

シンプルなのが気に入っているところです。

こちらにはOffice2013を中心にインストールしています。

デュアルディスプレイ化しているもう一台のGATEWAYのPC。

こちらは先程のマシンにAdobeのWeb&グラフィックソフトがインストールされています。

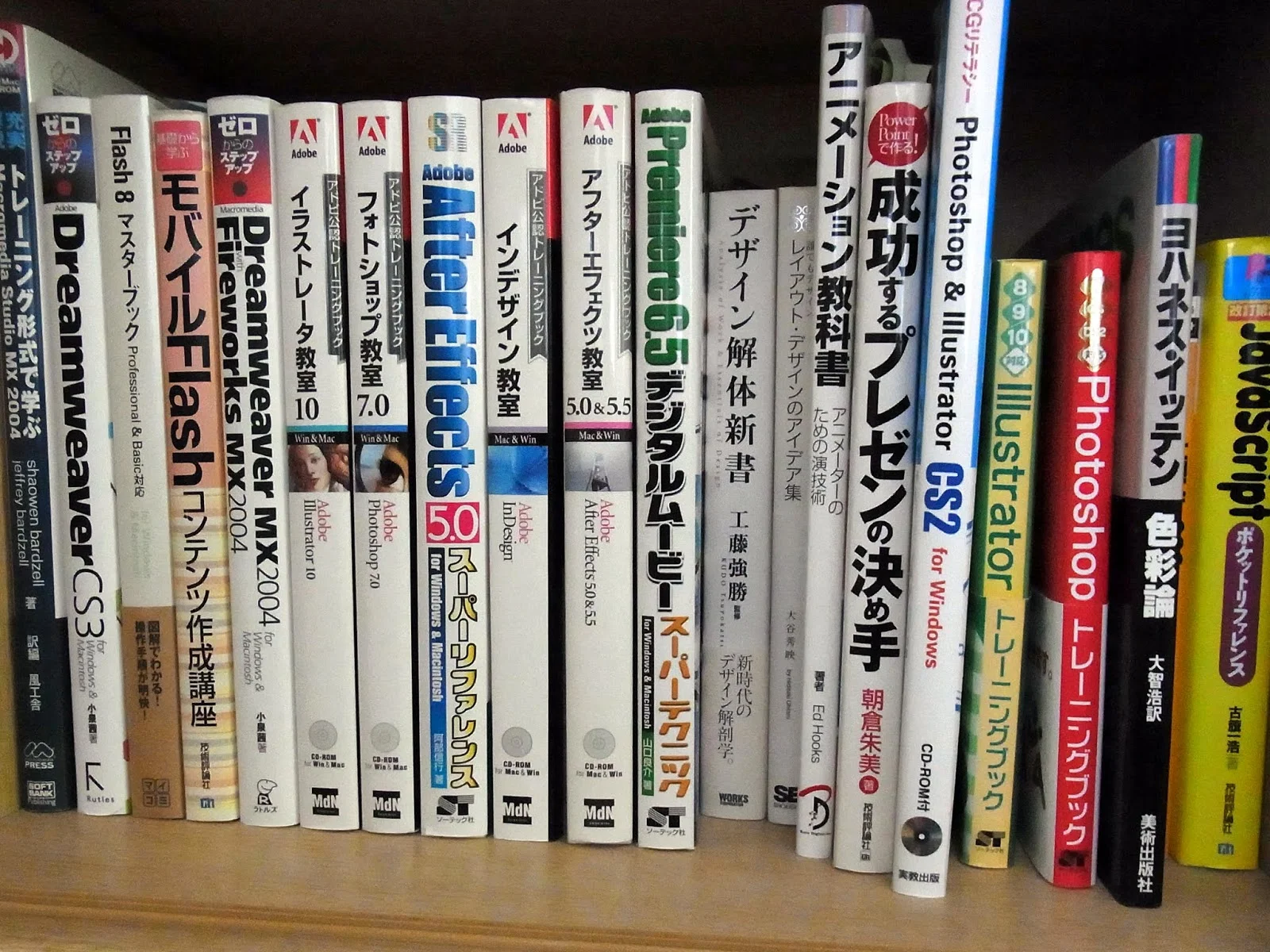

教室の本棚です。

昔使っていた古いテキスト類をまとめてあります。

こちらは比較的まだ現役なテキスト類。

教室オリジナルのコースターです。

フォトフレームの写真は自分で撮ったものです。

タブレット端末としてNexus7(2012)を準備しています。

やや古めの機種ですが現役で申し分なく使えるモデルです。

デュアルディスプレイにてAdobeのIllustratorとPhotoshopをそれぞれ起動したところです。

画面が広いと効率良く作業をしている気分になります。

これらを加工して、少しずつ教室のホームページを更新していきます。

ご期待ください。

2014年9月12日金曜日

スマートフォンで迷っています

今日、ちょっと思い付きで梅田のヨドバシカメラへSIMフリーのスマートフォンを見に行ってきました。

以前このような記事を書いていた事でお分かりかも知れませんが、私はSIMフリー端末をこの2年ほど使っておりまして、愛用のIDEOSが流石にややくたびれて来たので買い替えをこの数カ月考えていたのです。

特にIDEOSは実際には2010年頃の発売モデルで、OSはAndorid2.2.1。今年になって対応するアプリがドンドン減って来たので、そろそろお暇を差し上げる頃合いかなと思っておりました。

で、この夏前から日本国内でもMVNOのブームからSIMフリー端末がかなり増えて来て、「選ぶ事が出来る」という贅沢な状況になっております。であれば、一度代表的な機種を試してみようと考えた訳です。

個人的には以下の機種が気になっていました。

以前このような記事を書いていた事でお分かりかも知れませんが、私はSIMフリー端末をこの2年ほど使っておりまして、愛用のIDEOSが流石にややくたびれて来たので買い替えをこの数カ月考えていたのです。

特にIDEOSは実際には2010年頃の発売モデルで、OSはAndorid2.2.1。今年になって対応するアプリがドンドン減って来たので、そろそろお暇を差し上げる頃合いかなと思っておりました。

で、この夏前から日本国内でもMVNOのブームからSIMフリー端末がかなり増えて来て、「選ぶ事が出来る」という贅沢な状況になっております。であれば、一度代表的な機種を試してみようと考えた訳です。

個人的には以下の機種が気になっていました。

これらの中でCoviaのモデルは別のCP-F03aがあり、FLEAZ F5は無かったのですが、それ以外は全てありました。

で、どれも予想以上に良く出来ていて、安かろう悪かろうな「格安スマホ」というものでは決してありませんでした。

個人的な購入ポイントは以下の通り。

- バッテリーの持ちが良い。

- Bluetoothテザリングが使える。

- GooglePlay対応。

- 出来ればカメラ機能は充実して欲しい。

- 手に取った時の感触・感覚。

- 性能に見合った価格。

基本、どれかを立てると、どれかが引っ込むものですので、完璧なものは期待していません。

で、今日見た機種では、StarQはかなりいいのですが、何となく手になじまない感じが個人的にあります。機能ならば断トツで凄い機種です。

Polaroidはフィーリングは最高なのですが、テザリング機能にBluetoothの設定がないようでした。画面も美しくて全体の完成度は流石としか言いようが無いですが。

Freetel prioriは予想以上にキビキビした小型端末でした。今日見た中では一番気を引かれたかも。ハイスペックを求めるとイマイチでしょうけれど。

更には発売前のFreetel nicoも展示されていて、これも素晴らしい端末でした。

結果としては、どれもいいです。個人的には充分過ぎる感じです。

が、その場で衝動買いするような感覚になりませんでした。

実はほとんどの機種が5インチ画面の端末なのです。

つまり、大きいのです。

最近のスマートフォンは大型化する傾向があるようで、ファブレットなる6インチクラスの端末が一般的になるほど。

iPhone6も約6インチのモデルが出るくらいですから。

大画面、悪くはないのですが、ふと思ってしまった訳です、携帯性低いな、と。

そういう意味ではprioriは小型で良いのですが。

で、高まってた買い替えの気分が沈静化してしまったのですね。

なのでまた暫く悩みます。

いや、今日触れなかったFLEAZが情報だけだとかなりいい線なのですが...。

実は使っているSIMがデータ通信専用なので、通話機能のあるスマートフォンよりもSIMフリーのタブレット端末の方がいいのかも知れませんが。

毎日Nexus7を持ち歩いているくらいなので。

そういう意味では高価でしたが、ファーウェイが出したばっかりのMediaPadの7インチが凄くいいデザインでした。

ああ、SIMフリーの端末でこうも悩むほどラインナップがあるのは、良いことなのですが、予想もしてませんでした、一年前には。

ドンドン好ましい状態になって来ているのでしょうかね?

個人的にはこのiPod Touch 4thのこの薄さが素晴らしいと思っています。

ポケットに入れても全然不格好にならないよく出来たプロダクトです。

IDEOSのこの手のひらに収まる感じ。

こういうサイズ感の端末って日本では流行りませんねぇ。

SonyのXperiaには小型端末が海外向けに存在しているようですが。

日本でも出してくれればいいのに。

2014年9月11日木曜日

パソコンサンデーって知ってる?

先日YouTubeをブラウジングしてると、懐かしいものが。

80年代に関西ではテレビ大阪で放送されていました「パソコンサンデー」という番組。

当時小学生~中学生だった私は日曜の朝9時半に奈良テレビ放送で毎週見ておりました。

約8年ほど続いていた番組だそうで、実は私はパソコンに興味を持ち始めてからその半分程度しか見ていないのですが、当時のコンピュータに関する情報源としては重要なものでした。

番組スポンサーはMZシリーズ・X1シリーズという人気機種を発売していたシャープで、有名なX68kまでが番組内で扱われていました。

実は私はMSXからFM77AV40というシャープ以外の機種を使っており、この番組で紹介されるハードウェアとは関係無かったのですが、他機種とはいえ、様々なIT文化をこの番組から学びました。

番組初期の頃はMZ-2000でのBASICプログラミング入門という非常に実践的な内容で、中盤から後半は総合的な情報番組になっていました。

子供の頃はよく分からなかった内容も今見るとよく分かりますねぇ。

なかなか深い所に突っ込んでいってる番組だったと、再確認しました。

当時はもちろんインターネットもなく、アイコンの並ぶデスクトップもなく、何かをするためにはソフトを購入するか、自分でプログラミングするのが当たり前でした。

なので、本当に趣味の世界かビジネスの世界の極端な2分野をパソコンは行ったり来たりしていたのですが、その根底にある創造性というものはもしかすると今でも変わっていないのかも知れません。

今やスマートフォンやタブレット端末と言った新しい形のコンピュータが更なる新しいライフスタイルを提供してくれるようになりましたが、30年前にもそれぞれの時代で我々を飛躍させるものとして、テクノロジーは存在していたのだなと再認識しました。

2014年9月8日月曜日

今日は十五夜

今日は十五夜。

中秋の名月だそうですね。

まだ満月ではないようですが、綺麗な月が出ていました。

明日、明後日ぐらいには満月になりそうです。

先週は木曜のレッスンではTwitterとFaceBookの使い方のレクチャーを、土曜日はIllustratorのアピアランス機能などを用いたグラフィックの効果に関する授業を行いました。

Twitterでは基本的な使い方だけでなく、リツイートによる情報の拡散効果やリアルタイム検索による興味の探求またはトレンド検索、情報の活用法などCGM(消費者情報発信)に関係するような内容を。

FaceBookではFaceBookページの作成と活用法を。特に写真などのイメージの設定と「いいね」ボタンのCGM的効果に関して説明していました。

この2つに関しては受講生の方が起業をされている方なので、その点からの興味という部分からの内容でした。

Illustratorはパスで作画されたイラストレーションにPhotoshop風のグラフィカルな効果を与える手法をマスクやアピアランスなどを使って実現するという内容でした。

事前にどのような表現を行うのか教えていただいた上で、こちらでも検証し、実際のデータを用いて特殊な効果を付加するレクチャーをいたしました。

おそらく、このようなニーズに対応する教室は珍しいかと思います。

私の対応できる範囲で様々な授業を行いますので、パソコンやアプリなどで分からない部分があれば一度ご相談下さい。

無理なものは出来ませんが、可能であれば出来る限り善処したします。

ところで、木曜日の授業後、教室の窓を開けると、裏山から虫の音が聞こえてきました。

随分と秋の虫の声が目立つようになって来ましたね。

2014年9月4日木曜日

デジタルとレガシーな技術(やや大げさ)

大阪での職業訓練の講座を終えて帰宅しますと、妻が面白いものを作っておりました。

これはトイレットペーパーの芯と紙コップで作られた、iPod Touch/iPhone用のスピーカーです。

iPhone/iPod Touchは本体下部にスピーカーがあるので、その音を筒状のもので増幅させる、昔の蓄音器のラッパ部分のような原理で電力を使わないスピーカーシステムです。

最近、私もこの記事を読んで結構話題になっているのを知ったのですが、実物に出会うとは思いもよりませんでした。

音は意外に良くて、中音域から高音域までのクリアな感じが凄いです。

特にウィンドチャイムのような高い音の解像度とボーカルのクリアさは予想以上です。

低音はアタックの強いバスドラムのような音はハッキリしますが、ベースはあまり増幅しません。

でも、BGMとして音楽を流すスピーカーとしては充分な音質だと思います。

あと、アコースティックな音の方がしっくりくる感じもあります。

エレクトリック、特にディストーションの強いギターサウンドなどはうるさく、ノイジーになる傾向だと思います。

そうして、何よりも、音源がデジタルデータであるのに、聞こえる音が非常にアナログ。

電気的な増幅・音響がまだ無い頃に空間の構築により音を響かせて来た先人の知恵、と言うと大げさですが、新しいものも古い手法で面白い「何か」を得るものなのだなと、感心いたしました。

これはトイレットペーパーの芯と紙コップで作られた、iPod Touch/iPhone用のスピーカーです。

iPhone/iPod Touchは本体下部にスピーカーがあるので、その音を筒状のもので増幅させる、昔の蓄音器のラッパ部分のような原理で電力を使わないスピーカーシステムです。

最近、私もこの記事を読んで結構話題になっているのを知ったのですが、実物に出会うとは思いもよりませんでした。

音は意外に良くて、中音域から高音域までのクリアな感じが凄いです。

特にウィンドチャイムのような高い音の解像度とボーカルのクリアさは予想以上です。

低音はアタックの強いバスドラムのような音はハッキリしますが、ベースはあまり増幅しません。

でも、BGMとして音楽を流すスピーカーとしては充分な音質だと思います。

あと、アコースティックな音の方がしっくりくる感じもあります。

エレクトリック、特にディストーションの強いギターサウンドなどはうるさく、ノイジーになる傾向だと思います。

そうして、何よりも、音源がデジタルデータであるのに、聞こえる音が非常にアナログ。

電気的な増幅・音響がまだ無い頃に空間の構築により音を響かせて来た先人の知恵、と言うと大げさですが、新しいものも古い手法で面白い「何か」を得るものなのだなと、感心いたしました。

2014年9月2日火曜日

近況など

あっと言う間に9月になってしまったような感覚です。

でも、よく考えると8月、色々あったようにも思います。

何でしょうね、とにかく全てがあっという間に過ぎていっている感じ。

そして、9月です。

教室の開講スケジュールは9月分は掲載しております。

ご参照下さい。

また、8月はあまり居ませんでしたが、レッスン以外での教室の滞在日も増やしていく予定です。

さて、教室の近況ですが、基本的には通常運行です。

8月中旬から末にかけてお問い合わせの上で、新たにお越しいただいた方も増えました。

教室に来られる方はそれぞれ色々な希望をお持ちで、当教室は個人対応していますので、出来る限りそれをフォローするような形で授業を展開しています。

パソコンの基本的な操作周りから始まって、SNSの利用やホームページ開設はたまたネットショップへの展開や画像の加工など多岐に広がってゆくご希望に対応する事が出来るかと思います。

現在は今週末に長丁場のレッスンになります、グラフィックデザイン関連のレッスンの準備に追われている感じです。

得意というか、「出来る分野」なのですが、「教える」となるとちゃんと用意しておかないといけませんしね。

フォローできる範囲という意味では、先日カメラマンをしてきました。唐突ですが。

知り合いのパソコン教室「ONE'S SIDE」のホームページ用画像を撮っていたのです。

今回はその場で出来る限りの技法で色々教室のスナップを撮らせてもらいました。

実は私は学生時代に写真を短期間勉強していたのですが(必修授業だったので)どうにも苦手だったのです。

当時はフィルム撮影でしたが、上手く構図や光を扱う事が出来なくて、授業終了後、長い間カメラは放置していました。

数年前、非常に使い勝手のいいデジタルカメラを手に入れてから、爆発的にカメラ熱が出て来まして、今は携帯端末を含め色々手元にある「カメラ」を使っています。

カメラはやはりたくさん撮影して自分なりの取り方が分かってくると途端に面白くなりますね。

デジタルカメラはそういう意味でかなりの枚数を撮影できますので、シューティングハイトでも言うのか撮影自体がやみつきになる所があります。

今度は自分の教室の写真も一眼レフ抱えてちゃんと素材撮りしないといけないなと、反省いたしました。

でも、よく考えると8月、色々あったようにも思います。

何でしょうね、とにかく全てがあっという間に過ぎていっている感じ。

そして、9月です。

教室の開講スケジュールは9月分は掲載しております。

ご参照下さい。

また、8月はあまり居ませんでしたが、レッスン以外での教室の滞在日も増やしていく予定です。

さて、教室の近況ですが、基本的には通常運行です。

8月中旬から末にかけてお問い合わせの上で、新たにお越しいただいた方も増えました。

教室に来られる方はそれぞれ色々な希望をお持ちで、当教室は個人対応していますので、出来る限りそれをフォローするような形で授業を展開しています。

パソコンの基本的な操作周りから始まって、SNSの利用やホームページ開設はたまたネットショップへの展開や画像の加工など多岐に広がってゆくご希望に対応する事が出来るかと思います。

現在は今週末に長丁場のレッスンになります、グラフィックデザイン関連のレッスンの準備に追われている感じです。

得意というか、「出来る分野」なのですが、「教える」となるとちゃんと用意しておかないといけませんしね。

フォローできる範囲という意味では、先日カメラマンをしてきました。唐突ですが。

知り合いのパソコン教室「ONE'S SIDE」のホームページ用画像を撮っていたのです。

今回はその場で出来る限りの技法で色々教室のスナップを撮らせてもらいました。

実は私は学生時代に写真を短期間勉強していたのですが(必修授業だったので)どうにも苦手だったのです。

当時はフィルム撮影でしたが、上手く構図や光を扱う事が出来なくて、授業終了後、長い間カメラは放置していました。

数年前、非常に使い勝手のいいデジタルカメラを手に入れてから、爆発的にカメラ熱が出て来まして、今は携帯端末を含め色々手元にある「カメラ」を使っています。

カメラはやはりたくさん撮影して自分なりの取り方が分かってくると途端に面白くなりますね。

デジタルカメラはそういう意味でかなりの枚数を撮影できますので、シューティングハイトでも言うのか撮影自体がやみつきになる所があります。

今度は自分の教室の写真も一眼レフ抱えてちゃんと素材撮りしないといけないなと、反省いたしました。

2014年8月24日日曜日

デザインするという事

教室に行く時に地蔵盆を見かけました。

夏の盛りも終わりに近づいているのかも知れませんね。

今、ブログを書いてるこの時間は生駒はすごい雨になっています。

今年は激しい雨が長時間続くようなものが多いですね。

暑さと湿度でかなり疲弊しています。

子供の頃は、教室のある菜畑の実家に住んでいましたが、こうも暑い印象が無いんですね。

クーラーも無く、扇風機だけの古い家でしたが、普通に凌いでいたと思います。

生駒も土が減って都市化しつつあるという事でしょうかね?

教室に着くと、かなり室温が上がっているので、エアコン無しではこの時期は無理です。

まずリモコンの運転スイッチを押します。

先日の講演会のスピーカー、ガー・レイノルズ氏の代表作を買ってみました。

実は個人的にはいわゆる「コンサル」系の人というのはあまり信用していなくて、特にWeb系のコンサルタントの軽薄さというか虚栄心というかそういうものがどうも苦手で、FaceBookなんかでもそういう人たちの押し売り的な宣伝書き込みが拡散してくるのが辛いほどなのです。

ですが、氏のプレゼンを見て、「ああ、この人はちゃんと自分で考えて実践してる人だな。」と、素直に受け入れる事が出来ましたので、興味を持った訳です。

で、先ず、付属のDVDを見てみた訳ですが、これ、なかなか良いですよ。プレゼンというよりも「デザイン」の理論がちゃんと解説されています。

CG-ARTS検定のテキストが足りないと感じられるくらい要点をしっかり押さえて解説しています。

やはりテキストは学者が書きますものね。実体験が無いです。

プレゼンテーションのスライドを作るというのもデザインな訳ですから、体でこの人はちゃんと理解してるんだなと。

デザインって意外にちゃんと分かってもらえていない、でも生活において物凄く重要な事の一つだと思っています。

例えば「デザイン」という言葉を日本語に訳したときに「装飾」なのか「意匠」なのか「設計」なのか或いはその他なのか、ちゃんと明言できる人って普通の人であればほぼ居ない様に思うんですね。

なんとなく「デザイン」という感じで「曖昧なもの」として捉えている。

でも、実はデザインは全くそれではダメで、少なくとも理論が分かっていないといけないものだと私は昔から思っていた訳なんです。(ただ、アート的な思考の学生だったので理論立てては説明できなかったと思いますが。)

昔からコンポジションとかに魅力を感じていたのはそういう事の表れだったかもしれません。

私は将来の職業とかはさて置いておいても、デザインとメディア論とプログラミングは基礎教養としてやっておく方がいいと思っていますし、それは年々強く思うようになっています。

これからの時代をサバイバルする為の知識は何かと言われればこれらを挙げます。

昔、地方自治体・ゼネコン向けのプレゼンテーション作成をアルバイトでやっていた時、もっとこういう志向になっていればなぁと、ちょっと思い出しながら反省もしてみたり。

「双方向性(インタラクティブ)のデザイン」なんて、もちろん今ではWebの世界のものでしょうけれど、色々考えるところはあったなぁと。

ちょっと反省。

2014年8月21日木曜日

ガー・レイノルズ講演会に行ってきました

芸術系大学でデザインを勉強していたので、自分の制作のコンセプトなどを人前でプレゼンテーションする事は慣れていました。

また、教授に「プレゼンは神聖な儀式」と教えられていたので、当時からそれなりに気合を入れてやっていたかと思います。(客観的にはどうだったでしょうかね?)

繰り返しプレゼンを行っているうちに、物語を交えたり、プレゼン自体を作品にしてみようなどと画策したり、情報を伝達する工夫を自分なりに考えていたかと思います。

しかし、最近はプレゼン用オーサリングツール、いわゆるPowerpointのスライドに頼る事が増えて、敢えて工夫するよりは、最低限の情報をまとめるだけに留まってしまっているようにも思います。

今日、コミュニティセンターで聴講したガー・レイノルズ氏のプレゼンテーションはかつての「プレゼンを楽しんでいた」頃の記憶を思い出させるような内容でした。

「Presentation Zen」という氏のコンセプト、禅の心を取り入れ、シンプルかつ情動的にストーリーを練り上げたプレゼンを行うという事に情報過多になりやすいデジタルメディアの負の側面を改めて気付かされたような気分です。

丁度、今日の午前中に職業訓練の授業で「情報の収集と分類」という内容を解説していたのですが、人に何かを伝える為にはツールに向き合うのではなく、伝える内容に向き合う事が必要であるというアナログ的なアプローチを重視する点が共通していて、感銘を受けました。

やはり、コンテンツは古典的なものから延々と現在まで「人に伝えるもの」として受け継がれていますものね。

受け皿がデジタルのツールに変わっているだけの話。

今は毎日、授業という形でプレゼンテーションを行っているような状況。常に如何に伝達するか?という問いを何処かに持っています。

無論、失敗もしますし、凹む事もあります。

ですが、諦めずに繰り返しやらざるを得ないという現実が、少しずつ鍛えてくれているのも、氏の「七転び八起き」の重要という点で腑に落ちるところはあります。

プレゼンは説明でなく「コミュニケーション」であるという、ビジネスの世界では発想の転換とも言える極めてシンプルな考え方はこれからもっと重要視されていくような気がしてなりません。

そんな感想を今回は持ちました。

しかし、いい機会を得る事が出来たと、つくづく思います。

また、こういう凄い人が非常に身近な範囲で普通に暮らしている事に驚きも隠せませんでした。

私も、氏と同じように、生駒という生まれ故郷に愛着を持っております。

やはり、この街の教室として、もっともっと頑張らなければいけないなと思います。

また、教授に「プレゼンは神聖な儀式」と教えられていたので、当時からそれなりに気合を入れてやっていたかと思います。(客観的にはどうだったでしょうかね?)

繰り返しプレゼンを行っているうちに、物語を交えたり、プレゼン自体を作品にしてみようなどと画策したり、情報を伝達する工夫を自分なりに考えていたかと思います。

しかし、最近はプレゼン用オーサリングツール、いわゆるPowerpointのスライドに頼る事が増えて、敢えて工夫するよりは、最低限の情報をまとめるだけに留まってしまっているようにも思います。

今日、コミュニティセンターで聴講したガー・レイノルズ氏のプレゼンテーションはかつての「プレゼンを楽しんでいた」頃の記憶を思い出させるような内容でした。

「Presentation Zen」という氏のコンセプト、禅の心を取り入れ、シンプルかつ情動的にストーリーを練り上げたプレゼンを行うという事に情報過多になりやすいデジタルメディアの負の側面を改めて気付かされたような気分です。

丁度、今日の午前中に職業訓練の授業で「情報の収集と分類」という内容を解説していたのですが、人に何かを伝える為にはツールに向き合うのではなく、伝える内容に向き合う事が必要であるというアナログ的なアプローチを重視する点が共通していて、感銘を受けました。

やはり、コンテンツは古典的なものから延々と現在まで「人に伝えるもの」として受け継がれていますものね。

受け皿がデジタルのツールに変わっているだけの話。

今は毎日、授業という形でプレゼンテーションを行っているような状況。常に如何に伝達するか?という問いを何処かに持っています。

無論、失敗もしますし、凹む事もあります。

ですが、諦めずに繰り返しやらざるを得ないという現実が、少しずつ鍛えてくれているのも、氏の「七転び八起き」の重要という点で腑に落ちるところはあります。

プレゼンは説明でなく「コミュニケーション」であるという、ビジネスの世界では発想の転換とも言える極めてシンプルな考え方はこれからもっと重要視されていくような気がしてなりません。

そんな感想を今回は持ちました。

しかし、いい機会を得る事が出来たと、つくづく思います。

また、こういう凄い人が非常に身近な範囲で普通に暮らしている事に驚きも隠せませんでした。

私も、氏と同じように、生駒という生まれ故郷に愛着を持っております。

やはり、この街の教室として、もっともっと頑張らなければいけないなと思います。

2014年8月18日月曜日

明日の講習会について

明日予定していました、講習会ですが、募集人数が集まりませんでしたので、中止致します。

ご了承下さい。

とりあえずは、ホールでの講習会の予定はこれで終了です。

告知が充分でなかったり色々足らない部分が多く、もしかすると、後になってから情報を見つけられた方もいるかも知れません。いないかも知れません。

次回またこのような企画を実施する際には、事前に充分な広報を行うようにしたいと思います。

また、以前告知したように、出張でのレッスンも行いますので、たけまるホールの研修室を借りて授業をするなど、出来る限り柔軟に対応したいと考えています。

その際、今回挙げておりました講習内容なども対応しますので、ご相談下さい。

ご了承下さい。

とりあえずは、ホールでの講習会の予定はこれで終了です。

告知が充分でなかったり色々足らない部分が多く、もしかすると、後になってから情報を見つけられた方もいるかも知れません。いないかも知れません。

次回またこのような企画を実施する際には、事前に充分な広報を行うようにしたいと思います。

また、以前告知したように、出張でのレッスンも行いますので、たけまるホールの研修室を借りて授業をするなど、出来る限り柔軟に対応したいと考えています。

その際、今回挙げておりました講習内容なども対応しますので、ご相談下さい。

【レッスン内容】

・教室で対応しているパソコン・タブレット・スマートフォン関連の内容であればご相談承ります。

(レッスン環境などによっては出来ない物もあります。)

【時間】

・1コマ=1時間

【料金】

・1コマ:2600円

・場合により別途「交通費」「施設利用費」などの費用がかかります。

【場所】【PC】

- たけまるホール他 研修室

- 駅周辺カフェ

- ご自宅

・Windows7のPCを2台まで準備できます。

・個人のPCをお持ちいただいてもかまいません。

【その他】

- 研修室やご自宅での受講に関しては複数名のレッスンも可能です。

- その際、PCに関しては教室で使用していますものを2台まで準備できます。

- 通常の教室と同じように初回は無料でのヒアリングを行わせていただきます。

- その際にレッスン内容と方針を決めて行きたいと思います。

登録:

コメント (Atom)